離職率が高い職場の特徴は?改善するための対策を解説

離職率の改善は、多くの企業にとって重要な課題のひとつです。離職率が高いと、採用コストの増加や社内の士気低下、業務の停滞など、企業にとってさまざまなデメリットがあります。では、離職率が高い職場には、どのような特徴があるのでしょうか。また、離職率を改善するにはどのような対策を講じればよいのでしょうか。

この記事では、離職率の平均や、離職率が高い職場の特徴、離職率を改善するための対策などについて解説します。

1. 離職率とは

離職率とは、一定期間のうちにどれくらいの社員が離職したかを表す指標です。対象期間は期首から期末まで、または1月1日~12月31日までの1年間とするケースが一般的ですが、入社後1年間や3年間など、離職率を算出する目的に合わせて期間を設定することもあります。また、社員全体の離職率だけでなく、男女別や雇用形態別、採用年度別など、対象を限定して計算することも可能です。

離職率の計算方法や、厚生労働省が算出した平均値は、以下のとおりです。

1) 離職率の計算方法

離職率は、以下の計算式によって算出されます。

<離職率の計算式>

離職率(%)=(離職者数÷起算日時点の社員数)×100

計算式の起算日や対象となる社員数は、離職率を算出する目的によって変わります。例えば、新卒者の入社1年後の離職率を算出したい場合は、上記の式の「起算日時点の社員数」に新卒入社人数を入れ、「離職者数」にそのうちの1年後の離職者数を入れれば算出可能です。

厚生労働省の雇用動向調査では、1月1日を起算日とし、1年間の離職者数を常用労働者数で割った数値を離職率としています。

2) 離職率の平均

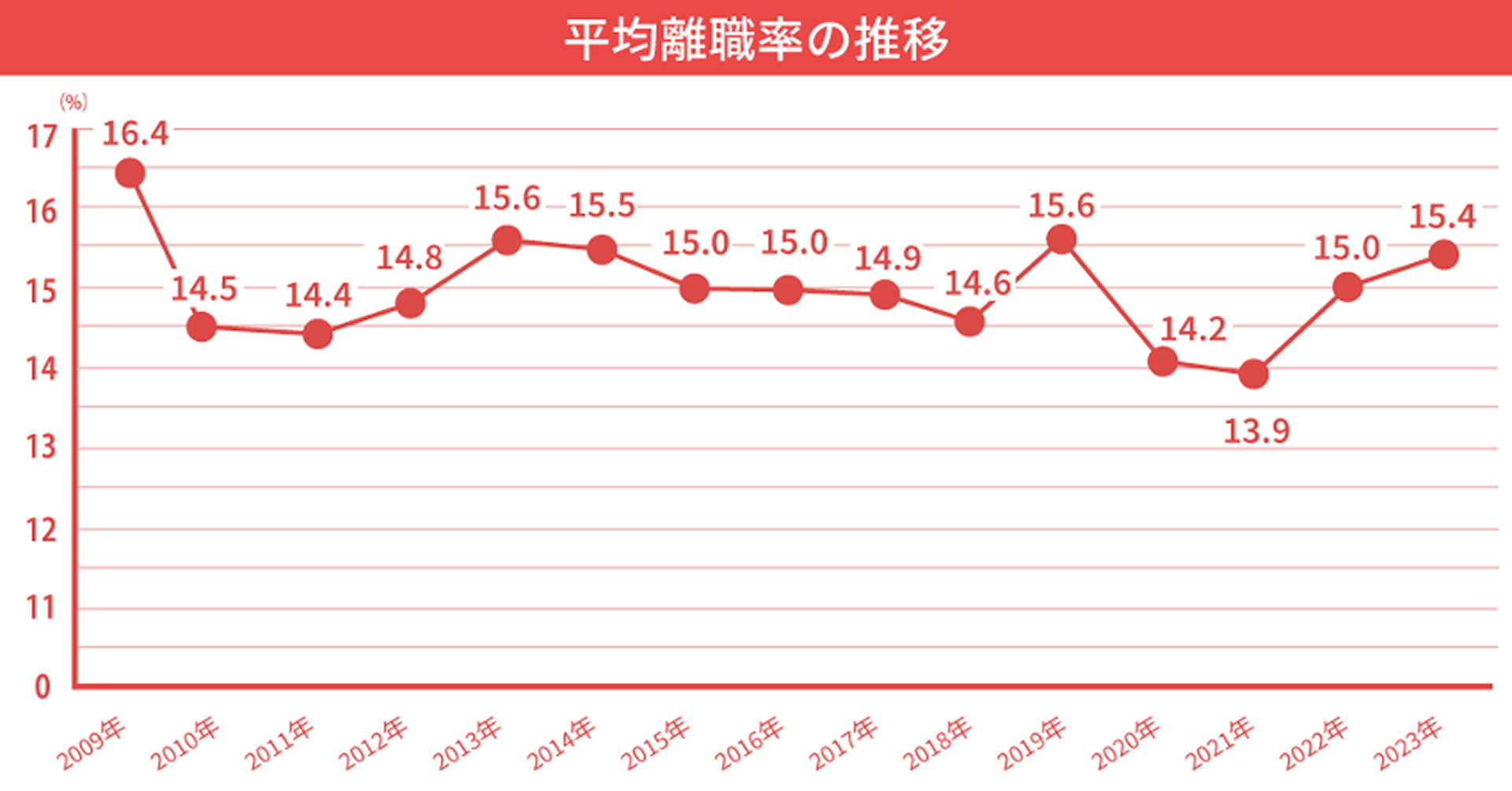

厚生労働省の「令和5年 雇用動向調査結果の概要」によると、2023年の離職率は全国平均で15.4%でした。これは、パートタイム労働者も含めた数値であり、一般労働者のみの離職率は12.1%、パートタイム労働者のみの離職率は23.8%です。

また、過去15年間の離職率の推移を見ると、2022年の15%からは若干上昇したものの、おおむね14~17%の間であることがわかります。

■平均離職率の推移

自社の離職率が高いかどうかを判断するには、業界別の離職率と比較するのもよいでしょう。同じく厚生労働省の「令和5年 雇用動向調査結果の概要」によれば、離職率が最も高い業界は「生活関連サービス業、娯楽業」で28.1%、次いで「宿泊業、飲食サービス業」の26.6%、「不動産業、物品賃貸業」の16.3%となっています。

2. 離職率が高い職場の特徴

離職率が高い職場には、どのような特徴があるのでしょうか。離職率の高い職場に共通して見られるのは、以下のような傾向です。

1) 社員が担当業務に関する不満を抱いている

離職の原因のひとつが、担当業務に対する不満です。社員がやりたい仕事とできる仕事、加えて企業に求められている仕事のバランスがとれていないと、不満が生じやすくなります。そのような状況が続いた場合、仕事に対する意欲や企業への信頼感が失われ、離職につながりかねません。例えば、得意分野を活かせない環境は、社員の成長を妨げるだけでなく、モチベーションの低下を招く要因にもなります。

2) 社員が給与や評価への不満を抱いている

離職率が高い職場の特徴のひとつは、「給与が低い」「評価基準が曖昧」といった不満を持っている社員が多いことです。公平性を欠いた給与体系や評価制度は、社員の不満を引き起こします。努力や成果が正しく認められなければ、仕事への熱意も薄れてしまうかもしれません。評価内容のフィードバックで従業員の納得感が重要視されていなかったり、説明が不十分であったりするケースでは、モチベーションの低下が起こりやすいため注意が必要です。

自分の価値が正当に評価されていないと感じる社員は、よりよい待遇を求めて転職を考えやすくなります。

3) 長時間労働が常態化している

長時間労働が常態化した職場は、離職率が高い傾向があります。「残業をしている社員が多く定時を過ぎても帰りにくい」「残業をしないと評価されない」といった雰囲気のある職場は、社員に大きなストレスを与えます。ワークライフバランスの崩れにより心身の不調を招きやすくなり、離職につながる可能性が高まるため、注意が必要です。

働きすぎが当たり前になっている職場では、離職が連鎖的に発生することもあります。

4) 社員同士の人間関係が悪化している

職場の人間関係の悪化も、離職率を高める要因のひとつです。上司や同僚、部下などとの人間関係のトラブルは、スムーズな業務の進行を妨げ、精神的にも大きな負担となります。

また、職場内のコミュニケーションの問題だけでなく、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、モラルハラスメントといったハラスメントが発生している場合もあります。職場のハラスメント防止は事業者の義務であるため、早急に対策を講じなければなりません。

5) 教育体制が十分でない

教育体制が不十分な職場では、入社後や異動後のサポート体制が整っていないと、社員は不安や戸惑いを抱えたまま業務に臨むことになります。そのような状況では業務効率も上がらず、仕事に対する自信も失われかねません。

また、指導内容や指導方法が人によって変わるような教育体制では、教わる側の混乱とモチベーション低下を招くケースもあります。

3. 離職率が高い場合のデメリット

離職率が高くなると、企業にはさまざまな悪影響があります。離職率が高いことによる主なデメリットは、以下のとおりです。

1) 採用、育成のコストが増える

離職率が高くなると、採用コストや育成コストが増える点はデメリットです。社員が辞めるたびに、それまで教育に投じた時間や費用が無駄になり、離職した社員の代わりに新たな人材を採用し、スキルを身につけさせるためのコストも発生します。特に専門性の高いスキルや経験が求められる場合、採用や育成にかかる期間が長くなり、費用負担はさらに大きくなる可能性があります。

2) 企業のイメージが悪化する

離職率の高さは、企業のイメージダウンにつながるといったデメリットもあります。離職率が高い企業は、外部からは働きにくい職場と見られがちです。また、担当者が頻繁に変わることで取引先や顧客に不信感を与えるほか、離職者によるネガティブな口コミなどで、採用活動にも悪影響を及ぼす可能性があります。

企業イメージが悪化すると、優秀な人材も集まりにくくなります。その結果、慢性的な人手不足や長時間労働を招き、さらに離職率が悪化する悪循環に陥りかねません。

3) 社内にノウハウが蓄積しない

離職率が高くなることによって担当者が頻繁に変わると、業務のノウハウが十分に引き継がれず、社内に知識が蓄積されない点もデメリットです。離職者が出るたびに、新しい社員が離職者の担当業務をゼロから学ぶ必要があるため、スムーズな業務運営が難しくなります。さらに、離職者によってノウハウが外部に流出するリスクも考えられます。

このような状況では、企業の競争力を高めることができず、成長スピードが低下しかねません。

4. 離職率を改善するための対策

離職率の高さは企業にさまざまな不利益をもたらします。自社の離職率が高い場合は、早急に適切な対策を実施しなければなりません。離職率を改善するための主な対策としては、以下の5点が挙げられます。

1) 社員のキャリア形成をサポートする

社員が自分のキャリアを明確に描けるようなサポートは、モチベーションの向上を促し、離職率の改善に効果的です。例えば、社員がキャリアについて考えられる時間を提供し、定期的な面談を通じて中長期的なキャリアプランを話し合うことで、目標達成に向けた具体的な支援を行いやすくなります。

また、キャリア研修なども、社員が自身の可能性を再認識し、社内での成長イメージを描くきっかけになります。社内公募制度やジョブローテーションなど、社員のキャリア形成をサポートできるような各種制度を設けるのもよいでしょう。

2) 評価制度を見直す

離職率が高い場合は、評価制度の見直しが必要な場合もあります。不透明な評価制度は社員の不満を招きやすくなるため、公平な仕組みを導入することが重要です。評価基準を明確にして社員に伝え、その運用が客観的かつ公平になるように、評価者への研修なども実施しましょう。

さらに、評価者からの積極的なフィードバックによって評価内容への理解を深めてもらうことで、社員の納得感と信頼を得やすくなります。

3) 業務量を見直す

離職率の改善には、業務フローを見直し、「無駄な業務が発生していないか」「特定の社員に負担がかかりすぎていないか」などをチェックするのも重要です。業務量が多すぎると、慢性的な長時間労働を引き起こす要因になります。非効率な作業を洗い出して効率化を図るだけでなく、必要に応じて業務の一部を外注化することも検討するとよいでしょう。定期的に業務負担を把握し、タスクの適切な割り振りをすることで、長時間労働の抑制や社員のストレス軽減につながります。

4) 働きやすい職場環境を作る

働きやすい職場環境を作ることは、離職率を低下させるために不可欠な要素です。社内の風通しをよくするには、定期的な面談や交流イベントを実施したり、雑談スペースを設置したりするのも効果的です。

若手社員のサポートとコミュニケーション促進のために、メンター制度を導入するのもよいかもしれません。ワークライフバランスの実現に向けて、テレワークやフレックスタイム制、時短勤務など、柔軟に働ける制度を導入するのもひとつの方法です。

5) 採用のミスマッチを減らす

離職率を改善するには、採用のミスマッチを防ぐことも重要です。採用時に、企業風土や業務などについて脚色しすぎると、「こんな企業だと思わなかった」「想像していた業務内容とは違う」といったミスマッチにつながりやすくなります。

採用選考時には良い面だけでなく現状もしっかりと伝え、入社後のギャップを減らすように努めましょう。応募者のスキルや価値観が自社に合っているかを見極めるため、面接だけでなく職場体験の機会を設けるのも効果的です。入社前に認識をすり合わせておくことで、採用後の定着率向上につながります。

5. 働きやすい職場環境を整備して離職率の低下を目指そう

離職率が高いと、採用・育成コストの増加や企業イメージの悪化など、さまざまなデメリットが生じます。離職率が高い職場には、いくつかの共通した特徴が見られるため、思い当たる点がある場合は、早急に改善に向けた対策をとらなければなりません。自社だけで対策が難しいときは、外部の手を借りるのも効果的です。企業の成長のためにも、働きやすい職場環境を整え、社員の定着率を向上させましょう。

株式会社ライフワークスでは、社員(従業員)のキャリア支援を企画する人事担当者様に向けて、企業ごとの課題を明確にし、その解決に向けたソリューションをご提案しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

この記事の編集担当

黄瀬 真理

大学卒業後、システム開発に関わった後、人材業界で転職支援、企業向けキャリア開発支援などに幅広く関わる。複業、ワーケーションなど、時間や場所に捉われない働き方を自らも実践中。

国家資格キャリアコンサルタント/ プロティアン・キャリア協会広報アンバサダー / 人的資本経営リーダー認証者/ management3.0受講認定

talentbook:https://www.talent-book.jp/lifeworks/stories/49055

Twitter:https://twitter.com/RussiaRikugame

Linkedin:https://www.linkedin.com/in/marikinose/